シデです。

去年11月に水質浄化のために導入した炭素繊維を信頼し、足し水のみでずっと水換えしていません。

水は少し茶色く色付いているものの、透明度は高いです。

魚たちは元気です。

スポンサーリンク

以下、状況(名前の後の数字は数。→は数の変化を表現)

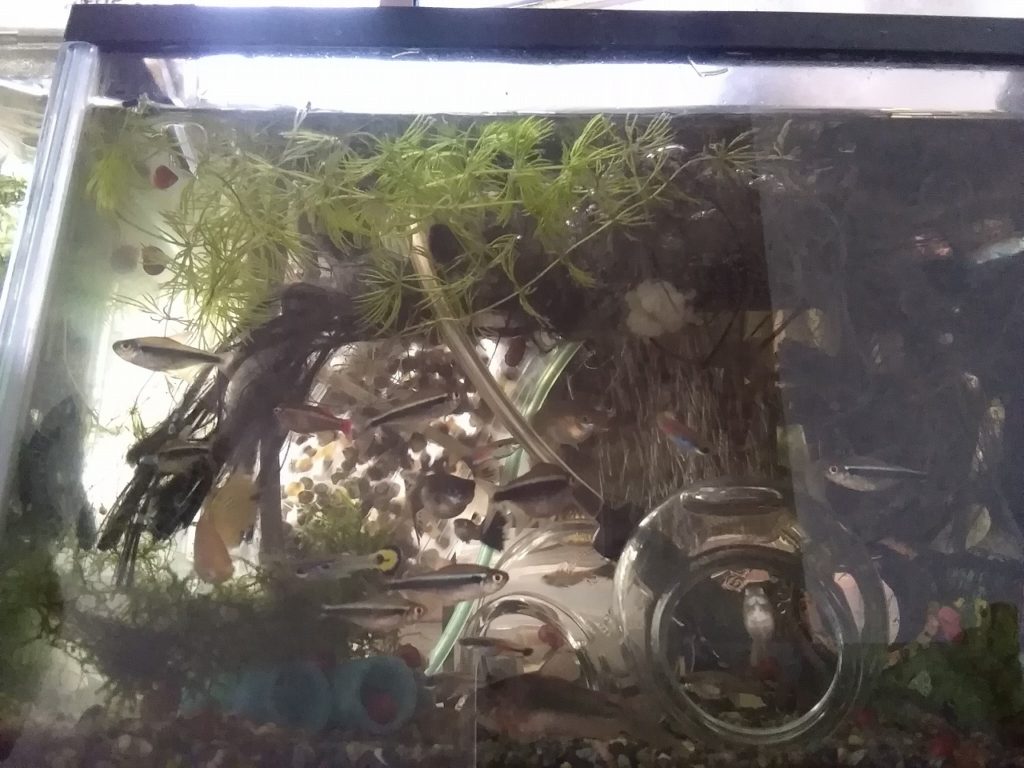

水槽1

ブラックテトラ: 1

コリドラス: 1

グッピー: オス2、 メス4

グッピー稚魚幼魚: 4 → 19(サテライトスリムSから移動)

グッピー稚魚: 3?

ブラックネオン: 10

アカヒレ: 1

レッドラムズホーン: いっぱい

アフリカンランプアイ: 4 → 1(サテライトスリムSに全て移動後、1匹再移動)

アフリカンランプアイ稚魚: 2?

サテライトS

ミステリークレイフィッシュ: 1(脱皮してでかくなった。青っぽくなってきた)

サテライトスリムS

アフリカンランプアイ: 7 → 9(水槽1から4匹移動後、ウィローモスに絡まり1匹死亡、1匹脱走)

グッピー稚魚幼魚: 15 → 0(水槽1に全て移動)

レッドラムズホーン: いっぱい → 1(水槽1に移動)

水槽2

ゼブラダニオ: 5

レッドラムズホーン: いっぱい

ミナミヌマエビ: いっぱい

スポンサーリンク

サテライトスリムSの底部に沈む糞や餌の食べ残しが目立つようになってきたので、水槽1に流し入れました。

水槽1の底面フィルターに吸い込まれて見た目は消えたようになり、多分、底砂のバクテリアがよろしく分解してくれるでしょう。

同時に、サテライトスリムSで稚魚から成長してやや大きくなったグッピー幼魚を水槽1に入れました。

これで親グッピーと同居する形になります。

もうペロリと食べられる大きさではないので大丈夫でしょう。

自分の

父ちゃんだか

母ちゃんだか

兄弟だか

異母兄弟だか

と交わって、どんどん増えることを期待します。

炭素繊維の間には、いつのまに誕生したのか次世代のグッピー稚魚も隠れています。

目視で3匹ほどでしょうか。

その他、炭素繊維に透明な丸いものがくっついていることに気付きました。

調べると、どうやらアフリカンランプアイの卵のようでした。

卵はグッピーに食べられるかと思い諦めていましたが、その後孵化したようでグッピー稚魚とともに炭素繊維の間に漂っています。

今後の卵の孵化率をより上げようと、アフリカンランプアイはもともといたサテライトスリムSに戻しました。

卵の産み付け、稚魚の孵化後の隠れ家とする狙いでウィローモスを多めに入れましたが、何事もやり過ぎは良くないようです。

次の日、アフリカンランプアイの1匹がウィローモスに絡まり死亡していました。

この悪しきモジャモジャは半分にちぎって、多すぎる分は水槽1にぶち込みました。

その後、ウィローモスに多くの卵が産みつけられるようになりますが、数日たつと白く変色してモヤモヤ(カビ?)が付着し、稚魚が孵化するところを観察出来ていません。

まだウィローモスが多すぎて、卵周りの水流を滞らせているのが原因かもしれません。

しばらく様子見します。

さて、

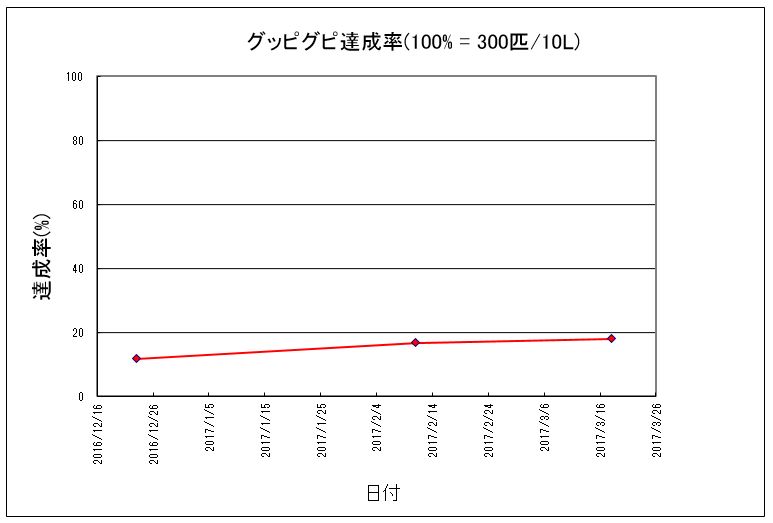

グッピグピな水槽

を目指し、どんどん個体数を増やす予定ですが、そもそもグッピグピの定義が自分でもはっきり理解できていませんでした。

お手本としている前橋工科大学のグッピー過密水槽では、ピーク時に

180センチ水槽(500L)で15000匹

を飼育していたようです。

=引用=====================

グッピー魚群水槽観察日誌

========================

この状態をグッピグピと定義することにします。

つまり魚口(ぎょこう)密度換算では

15000匹 / 500L = 30 匹/L

となります。

僕の水槽の水容量は、10Lくらいでしょうか。

サテライトで水量をかさ増ししているとは言え、底面フィルターやらろ材やらで空間を食いつぶし、水自体の容量は公称容量(12L)より小さくなっていると考えました。

そうなると、グッピグピな状態とは

30 匹/L x 10L = 300匹

を飼育出来たときに達成されることになります。

生体の大きさ1cmあたり1Lの水が必要という目安もあるようですが、グッピグピな世界とはかけ離れたものです。

これも炭素繊維(に大量に生息するバクテリアの超絶浄化能力)に期待しているが故です。

現在の水槽1とそれに引っ掛けているサテライトで生息する生体数を合計すると、54匹でした。

グッピグピである300匹に対する達成度を計算すると

54 / 300 x 100 = 18.0 %

なるほど、まだまだ全然グッピグピではないことが理解できました。

これまでの達成率をグラフ化し、飽きないように記録しようと思います。

へっへっへ、、、

お楽しみはこれからだぜ。

スポンサーリンク

コメント